(今回の記事は虫の写真が沢山出てきます。苦手な方は注意してください。)

市場で購入し、工場の倉庫で寝かされていたカエデを会長が製材しており、呼ばれて見に行ったら板は虫食いだらけ!

柔らかく食べやすい皮が付いたまま保管していたため、食べられてしまったそうです。

普通は皮やその下の柔らかい部分で止まるのですが、よっぽど美味しかったのか食べながら奥へ進んだ道が虫穴に(泣)

こんなことをして困らせてくれた犯人は誰かと言うと…カミキリムシです!

(カミキリムシの幼虫。製材した時に出てきたほんの一部)

(カミキリムシの幼虫。製材した時に出てきたほんの一部)カミキリムシはコウチュウ目、カミキリムシ科の甲虫です。世界でおよそ37,000種ほどいると言われており、日本だけでも約800種ほど(亜種を含めると900種以上)が知られており種類がとても多いです。

このタモと楓が製材されてから1ヶ月半ほどの間で、工場の中や周辺で4種類のカミキリムシを見つけました。

1つ目はヨツスジハナカミキリ。

黄色と黒の筋模様が特徴的で、花によく集まるカミキリムシです。黄色の筋が4本あることからヨツスジとついたそうです。幼虫は腐朽材を食べるそうです。

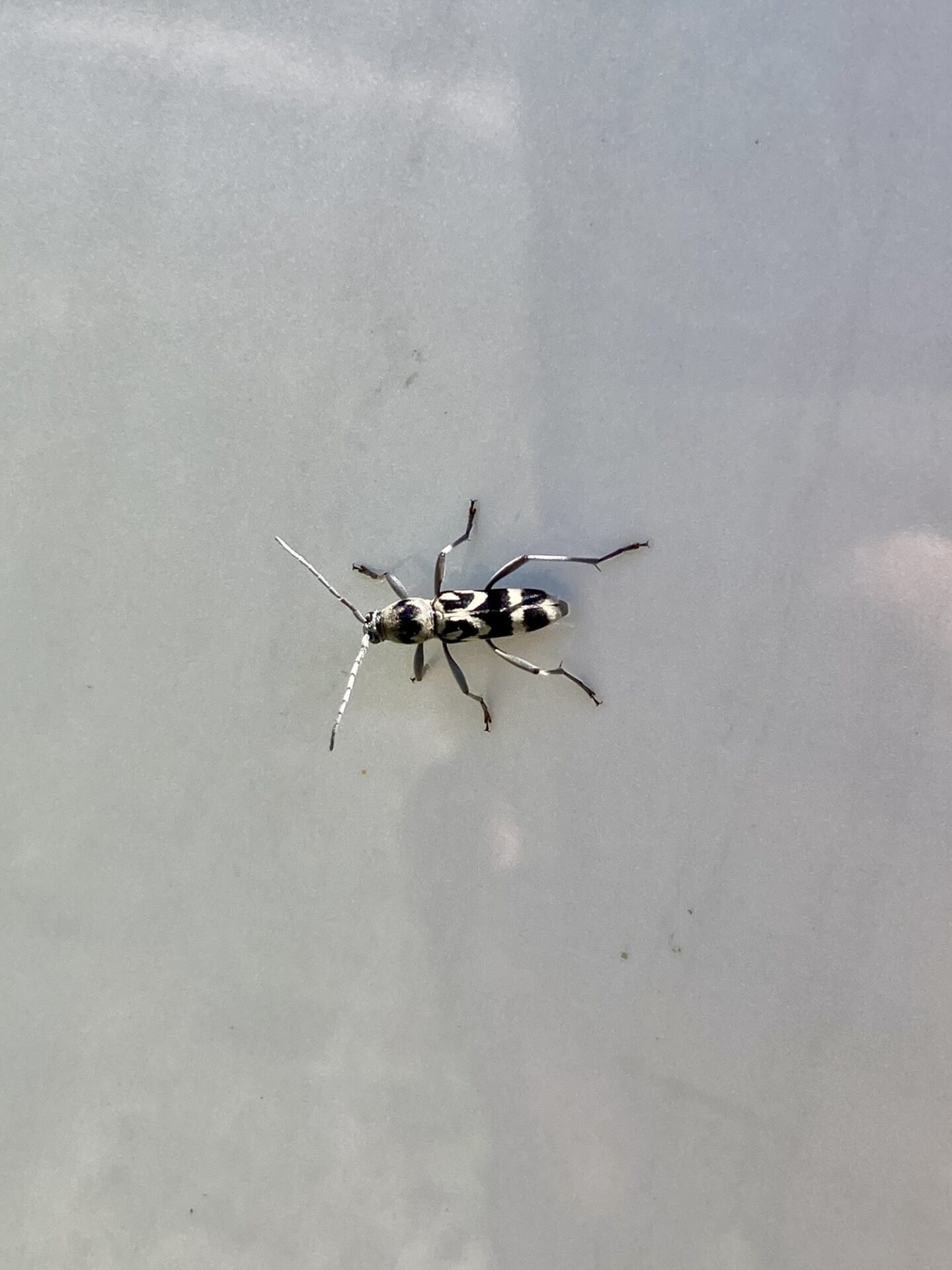

2つ目はエグリトラカミキリ。

羽の末端が抉れていて、灰色に黒い虎模様のカミキリムシでエグリトラカミキリという名前だそうです。成虫はコナラ、クヌギ、ヌルデ、フジなどの倒木や伐採木で見られることが多く、幼虫はこれらの枯れ木を食べるそうです。

3つ目はクロトラカミキリ。

先程のエグリトラカミキリによく似ていますが、よくよく見ていると上翅の末端が抉れていません。そして黒い模様の範囲が大きく、根元のJの様な形をしている黒い模様の先端が引っ付いています。

カラマツ、コナラ、クリ、ケヤキ、エノキ、マダケ、モウソウチク等の様々な木の腐朽材や花にも集まるそうです。

エグリトラカミキリよりも個体数が少ないため見られるのは珍しいそうです。(私は別の日にもう1個体見つけました。)

最後、4つ目はホソカミキリです。

名前の通り細長いカミキリムシで、カミキリムシ科ではなくホソカミキリムシ科になります。

黒褐色~赤褐色で、灰白色の微毛が生えており上翅は翅端に向かって細くなっています。夜には枯れ木や伐採木の上で活動し、灯火にも集まるそうです。成虫は広葉樹や針葉樹の腐朽材を食べるそうです。

上記3種類が8〜14mm、ヨツスジハナカミキリが大きい個体で19mm程度なのに対しホソカミキリは19〜30mmあります。

私が先に見たカミキリムシが上記3種類だった為ホソカミキリが大きく感じたのですが、調べてみたら大きな種類だと55mmにもなるようで、ホソカミキリでも小型に分類されるそうです。カミキリムシの種類がとても多いので、大きさも全然違うようです。

色々なカミキリムシを見つけ可愛いな〜と思いながら観察しましたが、大切な材木を食べた可能性があるため残念ながらサヨナラしました。カミキリムシたちは可愛いですが、これ以上被害にあう材木が増えないように成虫も幼虫も見つけ次第サヨナラしていきます…ごめんね…

*木材の保管時に注意しないといけないのは、なるべく早く皮を取り除いて保管すること。

皮がついていると卵を生み付けられやすいんですよね。